現在当院で行っている近視進行予防

🔸生活指導

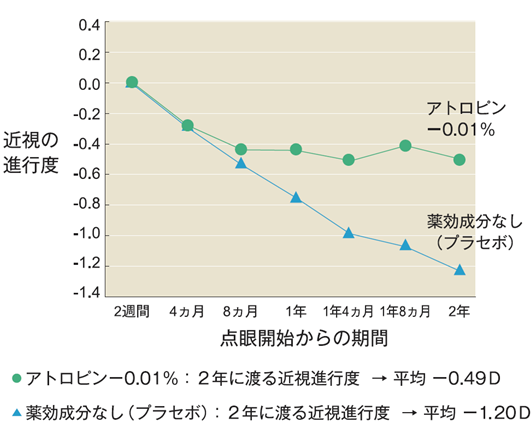

🔸低濃度アトロピンによる近視抑制

🔸オルソケラトロジー

🔸遠近両用コンタクトレンズ

🔸クロセチン内服

🔸上記の複合

生活指導

見るものとの距離をなるべく離すことが重要です。携帯ゲーム機を20cm以下の距離で長時間使うことはやめましょう。大きなテレビに映して離れて操作するゲーム機なら問題ありません。

本を読まないわけにはいきませんが、眼と対象物が30cm以上離れるようにして作業をしましょう。寝転がって読むと距離が近くなりがちですから、机に向かい姿勢を正して本を読むのがお勧めです。部屋の明るさ自体は近視と無関係のはずですが、暗いと読む距離が近くなりがちですから適正な明るさは必要です。

外で遊ぶことは近視の抑制できわめて重要です。近視進行抑制のために1日に2時間以上屋外で遊ぶことが推奨されています。